von Lutz Götze

Neuerliche Auseinandersetzungen in den klassischen Einwanderungsländern Kanada und Vereinigte Staaten von Nordamerika, aber auch in europäischen Staaten, haben die Diskussion um das Mit- und Gegeneinander von Kulturen neu belebt, zugleich aber die Auseinandersetzung um den Kulturbegriff erneut entfacht. Wir setzen damit unsere Argumentation aus dem Jahre 2005 fort (Götze 2005).

In Kanada hat eine Expertengruppe unter Leitung von Gérard Bouchard und Charles Taylor ein document de consultation vorgelegt, in dem, neben zahlreichen anderen Fragen des Zusammenlebens, die ethnisch-kulturellen Differenzen in der Provinz Québec analysiert wurden. Kanada ist seit langem bekannt für seine Vielzahl von Ethnien: In Toronto stammt fast jeder zweite Einwohner aus einer Einwandererfamilie und im Herzen Montréals liegt der Ausländeranteil bei knapp einem Drittel. Trotz dieser – gerade im Vergleich zu Deutschland – hohen Prozentanteile aber sind aus Kanada bislang weder Rassenunruhen noch nennenswerte Zunahmen rechtsradikaler Parteien bekannt geworden. Die Forschergruppe hat den Ursachen dieses Zustandes mit einem Fragebogen nachgespürt und ist zu bemerkenswerten Ergebnissen gekommen. Im Abschlussbericht spricht sich die Kommission für ein »accommodement raisonable« (vernünftige Übereinkunft) aller Kulturen und Interessengruppen aus und plädiert entschieden für einen Interkulturalismus und die unbedingte Anerkennung der Grundrechte durch alle Gruppen, seien es Ethnien, Katholiken, Protestanten, Juden, Muslime, Freimaurer, Atheisten, Homosexuelle, Parteien oder Gewerkschaften. Sonderrechte für einzelne Religionsvereine oder gesellschaftliche Gruppen und damit der Gedanke der Multikulturalismus als eines lockeren Nebeneinanders unterschiedlicher Interessenvereine werden verworfen: Eine eigene muslimische Gerichtsbarkeit nach dem Vorbild der shariah mit ihren Empfehlungen, Geboten und Verboten lehnt die Kommission entschieden ab; gleiches gilt für alle anderen Gruppierungen. Der Grundwertekatalog der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen sei, so der Bericht, für alle Bürgerinnen und Bürger Québecs gleichermaßen verbindlich; Parallelgesellschaften mit eigenen Rechten und Pflichten werden nicht geduldet. So heißt es:

»Cette perspective invitait à revenir sur l´interculturalisme, l´immigration, la laïcité et la thématique de l´identité québecoise.« (Bouchard/Taylor 2008: V)

Multikulturalität und mehrfache Identität

Der Inder Amartya Sen, Nobelpreisträger für Ökonomie 1998 und Hochschullehrer an der Harvard University, setzt sich in sechs Vorlesungen, die jetzt vorliegen, mit Samuel Huntingtons Thesen zum Kampf der Kulturen auseinander (Sen 2007). Er wirft Huntington und dessen Anhängern vor, den Menschen in seiner Vielfalt und mehrfachen Identität radikal zu verkürzen:

»Tatsächlich ist die Annahme, man könne Menschen ausschließlich aufgrund der Religion oder Kultur zuordnen, eine kaum zu unterschätzende Ursache potentieller Konflikte in der heutigen Welt. Der darin enthaltene Glaube an die alles beherrschende Macht einer singulären Klassifikation kann die ganze Welt in ein Pulverfaß verwandeln. Oft wird die Welt ausschließlich als eine Ansammlung von Religionen (oder »Zivilisationen« oder »Kulturen«) betrachtet, unter Absehung von anderen Identitäten, welche die Menschen haben und schätzen, darunter Klasse, Geschlecht, Beruf, Sprache, Wissenschaft, Moral, und Politik. Eine solche einseitige Einteilung löst mehr Konflikte aus als das Universum der pluralen und mannigfaltigen Zuordnungen, welche die Welt prägen, in der wir heute leben. Der Reduktionismus der hohen Theorie kann, oft ungewollt, zur Gewalt der niederen Politik beitragen« (Sen 2007: 11f.).

Sens Ziel ist es daher, die Illusion einer einzigartigen Identität zu überwinden und dadurch Gewalt, Hass und Terrorismus zwischen Religionen und Kulturen abzubauen. Zugleich wendet er sich gegen einen ›pluralen Monokulturalismus‹, den er scharf von einem wünschenswerten Multikulturalismus abgrenzt. Der plurale Monokulturalismus bedeutet für Sen nichts anderes, als dass verschiedene Ethnien, Stile und Traditionen nebeneinander – also in Parallelgesellschaften – existieren, einen kulturellen Konservatismus pflegen und ihren Geboten und Normen automatisch Vorrang vor anderen geben. Multikulturalismus hingegen sei die Forderung des Tages, also das Anerkennen vielfältiger Identitäten und deren friedliches Miteinander der Kooperation und des Dialogs. Sen versteht ›Multikulturalismus‹ also positiv und völlig anders als Bouchard und Taylor. Sein Fazit lautet: Alle müssen lernen, nicht nur die Alterität des Anderen zu tolerieren und anzuerkennen, sondern auch dessen plurale Identität, die geprägt ist durch Ethnie, Religion, Klassenzugehörigkeit, Geschlecht, Beruf und Sprache. Gelinge das, würden Hass und Terror gegen Andere bald der Vergangenheit angehören.

Hybridkultur und Hyperkultur

Sens Argumentation hat etwas Verführerisches und berührt sich mit Homi Bhabhas Konzept einer Hybridkultur. Darin wird der ›Hybridität‹ in Zeiten des Multikulturalismus eine Kulturen schaffende Kraft zugewiesen: »Hybrid ist alles, was sich einer Vermischung von Traditionslinien oder von Signifikanten verdankt, was unterschiedliche Diskurse und Technologien verknüpft, was durch Techniken der collage, des samplings, des Bastelns zustandegekommen ist« (Bronfen 1997: 14).

Noch weiter geht der Koreaner Byung-Chul Han, Philosoph in Basel, mit seinem postmodernen Konzept der Hyperkultur, ein Modell also, »das nicht vom Entweder-Oder, sondern vom Sowohl-als-auch, nicht von der Kontradiktion oder vom Antagonismus, sondern von gegenseitiger Aneignung bestimmt wäre« (Han 2005:32).

An anderer Stelle wird Han genauer:

»Die ›intertwingularity‹ oder das ›structangle‹ charakterisiert auch die Kultur von heute. Die Kultur verliert zunehmend [sic-L.G.] jene Struktur, die der eines konventionellen Textes oder Bruches gleicht. ... Die Grenzen oder Umzäunungen, denen der Schein einer kulturellen Authentizität oder Ursprünglichkeit aufgeprägt ist, lösen sich auf ... . Heterogene kulturelle Inhalte drängen sich in einem Nebeneinander. Kulturelle Räume überlagern und durchdringen sich. ... Nicht das Gefühl des Trans-, Inter- oder Multi-, sondern das des Hyper- gibt exakter die Räumlichkeit der heutigen Kultur wieder. Die Kulturen implodieren, d.h. sie werden ent-fernt zu Hyperkulturen« (Han 2005: 16f.).

Han sieht im Ergebnis dieses Prozesses ein »Mehr an Kultur«. Sie würde dem Globalisierungsprozess angepasst und damit einerseits befreit von den kulturellen Gegensätzen und deren versuchter Überwindung durch einen Dialog von Eigen- und Fremdperspektive – wie es dem Konzept des Interkulturellen zugrunde liegt –, andererseits aber auch von der romantischen Konzeption der Nationalkulturen, wie sie Herder entwickelt hat: Kultur ist danach stets jene eines Volkes, die Blüte seines Daseins. Kultur in Herders Sinne dient der Vereinheitlichung nach innen und der Abgrenzung nach außen: deutsche Kultur, französische Kultur, russische Kultur – Kultur verstanden als Nationalkultur, der man durch Geburt zugehört.

An anderer Stelle bekennt Herder: »Je mehr die Länder zusammen rückten, die Kultur der Wissenschaften, die Gemeinschaft der Stände, Provinzen, Königreiche und Welttheile zunahm; je mehr also, wie alle Litteratur, so auch Poesie an Raum und Oberfläche die Würkung gewann, desto mehr verlor sie an Eindrang, Tiefe und Bestimmtheit« (Herder 1989: 413). Für Herder also ist Kulturenmischung gleichbedeutend mit Verfall.

Ohne Zweifel ist Herders Kulturbegriff heute nicht mehr akzeptabel: Zum einen sind Kulturen nicht durch Nationen oder Ethnien definiert, sondern Mischkulturen als Ergebnis globaler Migration. Sie waren übrigens Mischkulturen schon zu antiker Zeit. Kulturenmischung aber ist Bereicherung und kein Verfall. Zum zweiten ist das Konzept der Nationalkulturen auch deshalb zu verwerfen, weil sie in der Vergangenheit allzu häufig Ursache von Hass, Feindseligkeit und Kriegen waren. So schloss das Vereinheitlichungsgebot von innen während der Zeit des Faschismus in Deutschland Juden als Repräsentanten der Kultur aus, weil sie anderen Glaubens waren, den die Nationalsozialisten kurzerhand zur Grundlage einer vermeintlichen jüdischen Rasse missbrauchten. Nach außen aber wurden Nationalkulturen konsequent als Mittel der Abgrenzung, Diskriminierung und Ausschluss des Fremden verwendet: Ergebnis waren Eroberungen, Verwüstungen und Kriege. In seinem Kern ist der Begriff der Nationalkultur daher kultur-rassistisch.

Transkulturalität

Gegen das Konzept der Interkulturalität wendet sich auch Welsch (Welsch 1994: 95f.). Er kritisiert, dass die Vertreter des interkulturellen Denkens zunächst die Fehler des Herder´schen Konzepts übernähmen – die These von einer insel- oder kugelartigen Verfassung der Kulturen, die einander diffamieren und bekämpfen – um dann auf einer sekundären Ebene Methoden vorzuschlagen, wie die Kulturen dennoch friedlich miteinander umgingen und zum Dialog fähig seien. Dies sei nicht möglich, weil die Grundthese der Homogenität und Separiertheit jeder Kultur nicht aufgegeben werde.

Welsch stellt dagegen sein Konzept der Transkulturalität:

»Ich vertrete dabei vier Thesen: 1. Heutige Kulturen sind grundsätzlich nicht mehr einzelkulturell, sondern transkulturell verfaßt. 2. Transkulturalität gilt nicht nur auf der Ebene der Kulturen, sondern ebenso auf der der Lebensformen. 3. Sie wirkt sich sogar bis in die Struktur der individuellen Identität hinein aus. 4. Zudem sind heute analoge Veränderungen auch im Bereich der Wissenschaft insbesondere in der Rationalitäts- und Disziplinentheorie festzustellen« (Welsch 1994: 95).

Wie Homi Bhabha geht Welsch von einer Hybridisierung der Kulturen als Folge der weltweiten Migrationsprozesse sowie technologischer Veränderungen aus. Es gebe folglich kein strikt Fremdes oder strikt Eigenes mehr:

»Authentizität ist zum Bestandteil der Folklore geworden, ist simulierte Eigenheit für andere, zu denen man als Einheimischer längst selber gehört. Das Regionalspezifische ist zum Dekor, zur Oberfläche, zur ästhetischen Gesinnung geworden. Es gibt zwar noch eine Rhetorik der Nationalkulturen, aber in der Substanz ist alles transkulturell.« (Welsch 1994: 96).

Das Ergebnis seien transkulturelle Lebensformen, keineswegs mehr national unterschiedliche; so genannte cross-culture people (also Menschen mit Eltern aus unterschiedlichen Kulturkreisen) beherrschten die globale Szene und auch die Identitäten seien transkulturell: Mit Daniel Bell ist Welsch der Ansicht, dass wir »alle mehrfache Anhänglichkeiten und Identitäten« besitzen (Bell 1980: 243): »Nur transkulturelle Übergangsfähigkeit wird uns auf Dauer noch Identität und so etwas wie Autonomie und Souveränität verbürgen können« (Welsch 1994: 99).

Es ist unmittelbar evident, dass Welschs Konzept der Transkulturalität mit ihrer Vermischung der Einzelkulturen deutliche Berührungspunkte mit Homi Bhabhas Hybridkultur aufweist.

Er versucht weiterhin, sein Konzept auch in den Wissenschaften nachzuweisen: Diese seien durch einen Wechsel von den Einzeldisziplinen zur Transdisziplinarität gekennzeichnet: Vernetzungen und Synergieeffekte prägten die Wissenschaftslandschaft statt traditioneller Fächergrenzen.

Erstaunlicherweise reklamiert Welsch für sein Konzept der Transkulturalität auch noch den Theoretiker der Nationalkulturen Johann Gottfried Herder – dessen Konzept er wenige Seiten zuvor entschieden kritisiert hatte – und Johann Wolfgang Goethe als Ahnherren. Dessen Konzept der Weltliteratur sei keineswegs nur – hier stimmen wir zu – die Gegenposition zur Ausgrenzung fremder Kulturen und Literaturen, sondern im Kern ein transkulturelles Konzept:

»Eine wahrhaft allgemeine Duldung wird am sichersten erreicht, wenn man das Besondere der einzelnen Menschen und Völkerschaften auf sich beruhen läßt, bei der Überzeugung jedoch festhält, daß das wahrhaft Verdienstliche sich dadurch auszeichnet, daß es der ganzen Menschheit angehört« (Goethe 1977: Bd. 14, 932).

An anderer Stelle freilich – und dies verschweigt Welsch – äußert sich Goethe weitaus skeptischer im Hinblick auf die Rolle der Weltliteratur beim friedlichen Zusammenleben der Völker in der Zukunft:

»Wenn nun aber eine solche Weltliteratur, wie bey der sich immer vermehrenden Schnelligkeit des Verkehrs unausbleiblich ist, sich nächstens bildet, so dürfen wir nur nicht mehr und nichts anderes von ihr erwarten als was sie leisten kann und leistet. Die weite Welt, so ausgedehnt sie auch sey, ist immer nur ein erweitertes Vaterland und wird, genau besehen, uns nicht mehr geben als was der einheimische Boden auch verlieh; was der Menge zusagt, wird sich gränzenlos ausbreiten und, wie wir jetzt schon sehen, sich in allen Zonen und Gegenden empfehlen; dies wird aber dem Ernsten und eigentlich Tüchtigen weniger gelingen; diejenigen aber, die sich dem Höheren und höher Fruchtbaren gewidmet haben, werden sich geschwinder und näher kennen lernen. ... Die Ernsten müssen deshalb eine stille, fast gedrückte Kirche bilden, da es vergebens wäre der breiten Tagesfluth sich entgegen zu setzen; standhaft aber muss man seine Stellung zu behaupten suchen bis die Strömung vorüber gegangen ist« (Goethe 1907: 503).

Goethe betrachtet also die Folgen des Zusammenrückens der Völker durch Verkehr und andere Verbindungen durchaus skeptisch. Er sieht Vermassung und Niveauverlust voraus; für die »Ernsten«, also die Dichter und die geistige Elite, gilt es Widerstand zu leisten gegen die immer größere Beschleunigung – Goethe spricht an anderer Stelle von der veloziferischen Gesellschaft (Götze 2004) – und die Unterwerfung der Künste unter das Diktat der Vermarktung.

Goethe also lässt sich nicht für ein postmodernes Konzept der Hybridisierung, wie es Welsch vertritt, vereinnahmen. Goethe ging es um ein Verstehen des Anderen, um die bessere Kenntnis anderer Kulturen, die nicht nur toleriert, sondern als gleichrangig anerkannt werden sollten. In den Maximen und Reflexionen schreibt Goethe: »Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: sie muß zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen. Die wahre Liberalität ist Anerkennung« (Goethe 1977: 9. Bd., 614). Diese, in moderner Sprache, Anerkennung des Anderen über die Entwicklung einer Fremdperspektive, aber ist bei Goethe deutlich wertorientiert. Schon früh von Winckelmanns Studien über die Antike beeinflusst, sah Goethe die Vollendung der Künste – als wesentliches Element jeder Kultur – im griechischen Vorbild: in den Plastiken des Phidias, den Werken Homers, Aischylos´, Euripides´ und Sophokles´, in der Philosophie des Platon: das Edle, Schöne und Wahre.

Wertorientierung und Normativität

Dieser zentrale Gedanke eines Kulturbegriffs der Wertorientierung und Normativität aber fehlt durchgängig in allen postmodernen Kulturtheorien, seien sie nun der Hybridität, dem Multikulturalismus, der Hyperkultur oder der Transkulturalität verpflichtet. Mit immer neuen Terminologien wird hier im Grunde der gleiche Inhalt lediglich paraphrasiert: Die Welt ist durch Migration geprägt, die Vermischung schreitet voran, Grenzen werden überwunden oder nicht mehr erkennbar, Authentizität und Einmaligkeit gehören der Vergangenheit an, Kulturen gehen ineinander auf. Bei der Suche nach immer neuen Benennungen aber setzt gelegentlich der Verstand aus, so beim Begriff ›Transkulturalität‹: ›Trans‹ im Wortsinn bedeutet jenseits, auf der anderen Seite, daher: Transatlantik. Was also soll ›transkulturell‹ oder ›transdisziplinär‹ heißen? Gibt es ein Jenseits der Kulturen oder ein analoges Jenseits der Disziplinen? Wie sollte das aussehen?

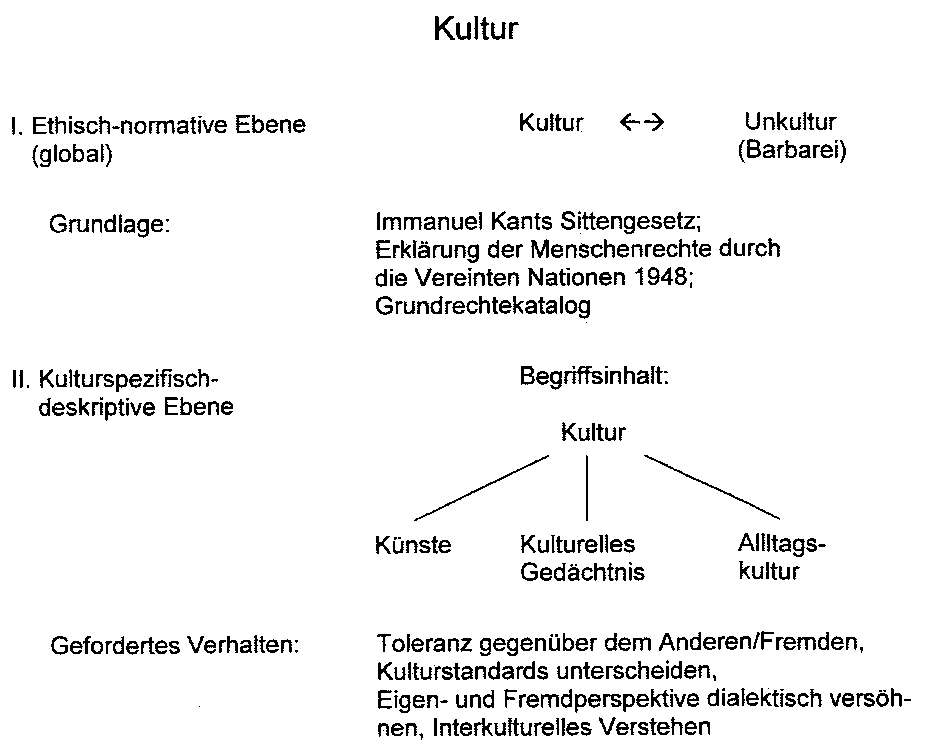

Ernst Cassirer hat, auf Kant fußend, dessen fundamentale Vernunftkritik weitergeschrieben und in eine Kritik der Kultur umgewandelt. Den Begriff der Vernunft ersetzt er durch Kultur, den des Seins durch jenen des Tuns (Cassirer 1998:11. Bd., 8). Kultur und Tun werden aufeinander verwiesen: Kultur als Entäußerung der Vernunft findet ihren sichtbaren Ausdruck im Tun, im täglichen Handeln. Ein solcher Kulturbegriff umfasst daher mehr als das Edle, Schöne und Wahre Winckelmanns, das freilich Goethe bereits 1790 – während der Vorbereitungen zur zweiten Italienischen Reise – um das Alltagshandeln erweitert hatte: Ackerbau, Straßenbau, Gewerbe, Beziehungen der Menschen untereinander. In diesem Sinne hatten wir den von uns vertretenen erweiterten Kulturbegriff verstanden, der »nicht im Winckelmann'schen Sinne auf das Edle, Schöne und Wahre beschränkt ist, sondern auch solche Leistungen umfaßt wie Anbaumethoden, Erziehungssysteme, Umgang mit alten Menschen und Mitbestimmungsmodelle« (Götze/Pommerin-Götze 1992: 118). Damit wurden die Enge des traditionellen Winckelmann'schen, aber auch die Fehler des Herder'schen Kulturbegriffs überwunden: Weder die Begrenzung auf die Hochkultur noch die Reduktion des Begriffs auf Nationalkulturen ist für einen modernen Kulturbegriff akzeptabel. Unser Kulturbegriff geht von der grundsätzlichen Gleichwertigkeit aller Kulturen aus. Nach unserem Verständnis sollten unter diesem erweiterten und wertorientierten Kulturbegriff alle Handlungen und Leistungen des menschlichen Geistes wie der manuellen Tätigkeit subsumiert werden, die – und das ist der unerlässlich normative Aspekt der Defintion – der Erklärung der Menschenrechte durch die Vollversammlung der Vereinten Nationen von 1948 genügten. Basierend auf dem allgemeinen Sittengesetz Immanuel Kants – und damit ein Produkt der Aufklärung – sowie der Déclaration des Droits de l' Homme et du Citoyen der Französischen Revolution, hatten 1948 in San Francisco weit über einhundert Staaten einem Grundrechtekatalog zugestimmt, der die Schrecken des Zweiten Weltkrieges hinfort bannen, weltweite Gültigkeit haben und dessen Verletzung Sanktionen gegenüber den Verantwortlichen nach sich ziehen sollte, beispielsweise die derzeitigen Prozesse vor dem Kriegsverbrecher-Tribunal in Den Haag. In den Folgejahren unterzeichneten weitere Staaten die Erklärung, so dass heute ohne jede Einschränkung die Menschenrechtserklärung als das weltweit am meisten anerkannte Dokument der Völkergemeinschaft bezeichnet werden kann.

Zu den Menschenrechten und nicht diskutierbaren ethischen Grundforderungen gehören in unserem Verständnis heute die Freiheit der Meinungsäußerung, die Demonstrations- und Versammlungsfreiheit, die Gleichwertigkeit von Mann und Frau, die Freiheit der Presse und anderer Medien, die Religionsfreiheit, die körperliche Unversehrtheit und damit die Ächtung jeglicher Folter, die Ablehnung neuer biomedizinischer Technologien wie des reproduktiven Klonens oder der Forschung mit embryonalen Stammzellen, die Ablehnung der Gleichsetzung des menschlichen Gehirns mit dem Computer, schließlich die Verurteilung von Eroberungskriegen. Von gleichem Rang aber sind die vor allen in den Ländern des Südens zu fordernde Grundrechte auf Ernährung und Gesundheitsvorsorge, auf menschenwürdige Wohnung, schulische Ausbildung und das Recht auf eine gesunde Umwelt.

Alle diese Grundwerte sind weltweit gefährdet: Die Zerstörung der lebensnotwendigen Grundlagen der menschlichen Existenz schreitet voran und erreicht beispielsweise in Ländern südlich der Sahara bereits heute menschenbedrohende Dimensionen. Zahl und Brutalität von Kriegen um Ressourcen wie Wasser, Energie und Nahrung wachsen dramatisch, das Foltern und Töten kritischer Geister in Diktaturen nimmt zu, Presse- und Meinungsfreiheit werden nicht nur in Russland und China mit Füßen getreten, die Computerwissenschaften wollen den Menschen, seine Vernunft und seinen Geist durch den Computer ersetzen. Das Schlagwort von der instrumental-künstlichen Intelligenz ist zum Mythos geworden, zum Schlachtruf der Moderne (Götze 2005).

Wir hatten unseren Kulturbegriff auf zwei Ebenen definiert: der Ethisch-normativen Ebene sowie auf der Kulturspezifisch-deskriptiven Ebene (Götze 2005: 125).

Unser Anliegen ist heute, den Gegensatz von Kultur und Unkultur (Barbarei) deutlicher als zuvor zu betonen und damit die Wertorientierung dieses Kulturbegriffs zu unterstreichen. Gerade in einer Epoche, in der weltweit die Freiheit des Andersdenkenden und die Kritik an den herrschenden Systemen Zug um Zug eingeschränkt werden, brauchen Intellektuelle und andere kritische Geister, die den Repressionen und Folterungen in ihrem jeweiligen Heimatländern zu entkommen versuchen – Russland, China, Kamerun, Syrien, Birma seien pars pro toto genannt – das Erbe der Aufklärung, das den vernunftbegabten Menschen in das Zentrum rückt – einen Menschen also, der selbstständig denkt und seine Ansichten vertritt, aber sich auch für die Konsequenzen seiner Handlungen verantwortlich fühlt – nicht gelenkt oder manipuliert durch Götter, Obrigkeiten oder andere vernunftwidrige Institutionen. Diesen Anspruch an die unbedingte Kraft und Macht der Vernunft dürfen die demokratisch verfassten Länder des Westens niemals aufgeben und deshalb offensiv gegen alle jene Kräfte verteidigen, die unter Missbrauch der Verfassung Sonderrechte und eigene Gerichtsbarkeit fordern. Konkret: Es darf an den Schulen Europas keine eigenständigen Gesetze für muslimische Schülerinnen und Schüler geben, weder Kopftuch, noch Befreiung vom Sportunterricht oder Ähnliches. Dergleichen in falsch verstandener Toleranz zu akzeptieren, heißt Ghettoisierung und Parallelgesellschaften fördern und stabilisieren. Das friedliche Zusammenleben unterschiedliche Ethnien kann nur gewährleistet werden, wenn für alle Gruppen – Mehrheit wie Minderheiten – das gleiche Grundrecht gilt. Bei aller Anerkennung von Unterschiedlichkeiten und daraus folgender Alterität kann dieses Grundrecht nur im Menschenrechtskatalog der Vereinten Nationen, konkretisiert in den Artikeln des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, niedergeschrieben sein. Bei aller Verschiedenheit von Kulturen muss dieses überwölbende Dach für alle am friedlichen Dialog Interessierten verbindlich sein. Wer ihn nicht will, darf logischerweise auch nicht mit der Toleranz der Anderen rechnen.

Es führt in dieser Debatte kultureller Grundwerte nicht weiter, die verschiedenartigen Identitäten jedes Individuums – wie es Sen tut – aufzuzählen oder Kulturen grundsätzlich als hybrid, hyper-, multi- oder transkulturell zu bezeichnen, die nebeneinander herleben, wie der ursprüngliche Multikulturalismus es wollte. Es müssen Regelungen unter dem gemeinsamen Dach der für alle verbindlichen Menschenrechte gefunden werden, die Eigen- und Fremdperspektive verbinden und den Dialog ermöglichen. Ziel muss die Überwindung von Vorurteilen und Fremdheit sein, doch häufig endet das Gespräch zwischen den Kulturen, indem die Unvereinbarkeit der Positionen festgestellt wird. Gerade dann werden Regelungen notwendig, die Gewalt und Kriege verhindern. Es ist naiv zu glauben – wie Han, Bhabha und Welsch es tun –, im Zeitalter der Globalisierung rückten die Kulturen näher zueinander, vermischten sich und seien als authentisches und eigenständiges Phänomen nicht mehr erkennbar. An der Oberfläche der touristischen Konsum-Welt, auch der Machtblöcke, mag das zutreffen; im Kern und im Wesen freilich ist heute bereits eher wieder eine Dissoziation erkennbar: Sprechakte sind nicht universaler Natur, sondern kulturspezifisch, Akte der Begrüßung und Ausdrücke der Höflichkeit oder des Dankes sind es ebenso, in Zeit- und Raumvorstellungen unterscheiden sich Kulturen erheblich. Die Fremdheit bleibt uns also erhalten, die Alterität besteht fort, das kulturelle Gedächtnis ist kulturspezifisch und nicht globalisiert. Und das ist gut so.

Deswegen ist die kanadische Dokumentation wichtig: Sie betont die Unabdingbarkeit der Grundrechte für alle und verwirft gruppen- und kulturspezifische Rechtsprechungen oder Gesetzesauslegungen. Sie fordert darüber hinaus alle Bürgerinnen und Bürger auf, den interkulturellen Dialog mit dem Ziel des friedlichen Miteinanders unterschiedlicher Ethnien zu pflegen und voranzubringen. Dem Multikulturalismus hingegen – das absichtsvolle oder nur akzeptierte Nebeneinander unterschiedlicher Kulturen – wird eine Absage erteilt, weil daraus allzu leicht Diskriminierung und Hass gegen andere entstehen können. Der interkulturelle Dialog ist der schwierigere Weg, doch er ist ohne sinnvolle Alternative.

Literaturliste

Bell, Daniel (1980): The Winding Passage. Essays and Sociological Journeys 1960-1980. Cambridge/Massachusets.

Bouchard, Gérard/Taylor, Charles (2008): Document de consultation. www.accomodements.qc.ca.

Bronfen, Elisabeth u.a. (Hg.) (1997): Hybride Kulturen. Beiträge zur anglo-amerikanischen Multikulturalismusdebatte. Tübingen.

Cassirer, Ernst (1998): Werke. Hg. von Birgit Recki. Hamburg.

Goethe, Johann Wolfgang (1977): Sämtliche Werke. Hg. von Ernst Beutler. Band 9, 14. Zürich.

Goethes Werke (1907): Hg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. 42. Band. 2. Abteilung. Weimar.

Götze, Lutz (1994): Zeitkulturen. Gedanken über die Zeit in den Kulturen. Frankfurt/Main.

Götze, Lutz (2005): Zum Kulturbegriff. In: Mont Cameroun. Heft 2. Dschang/Kamerun.

Götze, Lutz/Pommerin-Götze, Gabriele (1992): Multikultur und interkulturelles Lernen. In: Gabriele Pommerin-Götze/Bernhard Jehle-Santoso/Eleni Bozikake-Leisch (Hg.): Es geht auch anders. Leben und Lernen in der multikulturellen Gesellschaft. Frankfurt/Main.

Han, Byung-Chul (2005): Hyperkulturalität. Kultur und Globalisierung. Berlin.

Herder, Johann Gottfried (1892): Über die Würkung der Dichtkunst auf die Sitten der Völker in alten und neuen Zeiten. In: Herders Sämtliche Werke. Hg. von Bernhard Süphan. Band 8. Berlin.

Herder, Johann Gottfried (1989): Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Hg. von Martin Bollacher. Frankfurt/Main.

Huntington, Samuel P. (1996): Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. Wien.

Sen, Amartya (2007): Die Identitätsfalle. Warum es keinen Krieg der Kulturen gibt. München.

Welsch, Wolfgang (1994): Transkulturalität – die veränderte Verfassung heutiger Kulturen. In: Sichtweisen: Die Vielheit in der Einheit. Hg. von der Stiftung Weimarer Klassik und Deutsche Genossenschaftsbank. Frankfurt/Main.

Auch in: Info DaF 36, 4 (2009), 325-333.